毛泽东书法中的“肥笔”字体和“游丝”字体

毛泽东一生创作了许多风格各异的书法作品。当我们翻看毛泽东书法卷时,仿佛进入了一个百花争艳的大花园、千姿百态的艺术之花令你目不暇接。我们看到,在这座艺术百花园里,有正楷、有行楷、有行草等等,还有品种极为稀贵的两朵奇葩:“肥体”字体和“游丝”书体。

先看“肥笔”字体。

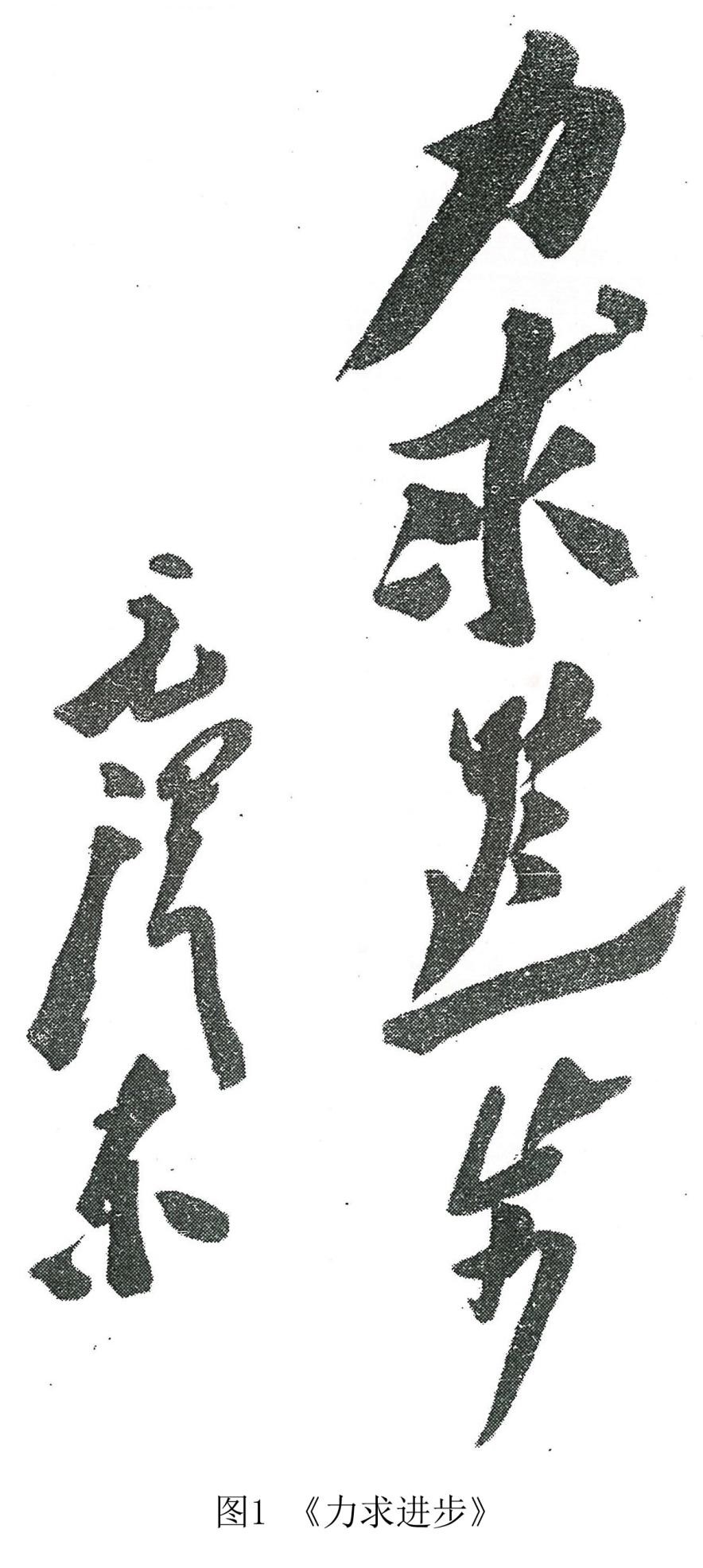

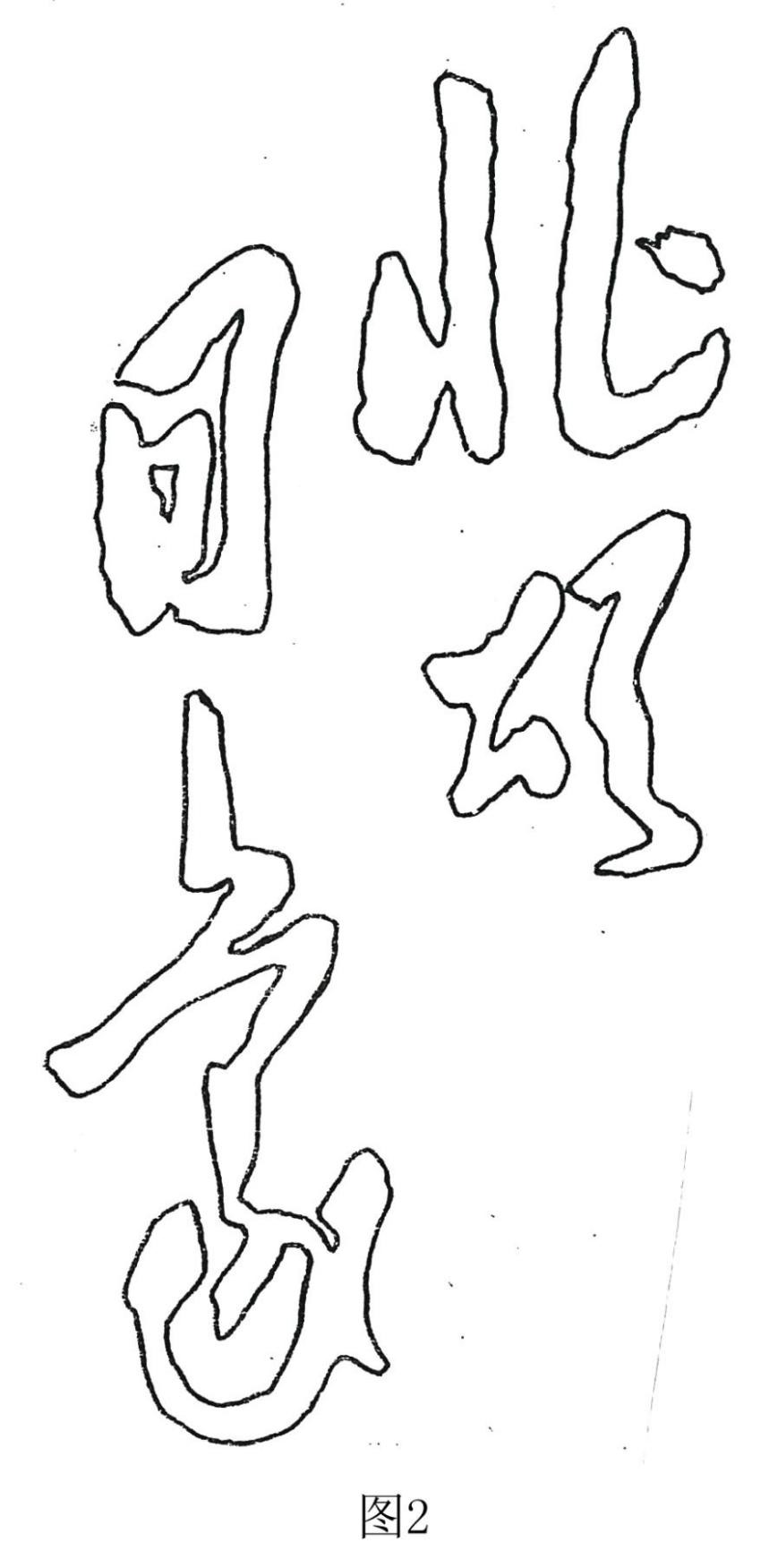

1944年5月,毛泽东为中央直属机关个人生产展览会的题词:“力求进步”四个大字(见图1),即为肥笔字体。四个肥润的大字,如四位并肩行进的肥胖壮汉。 这种书法风格,在毛主席的作品中并不多见,此四字用笔古朴、厚重、润泽、雄强,线条饱满,行笔多变,雍容雅穆,质朴浑厚,气势雄强,端庄凝重,俊伟茂润,刚健厚重,如书论家所称道的:“龙震虎威”;尤其是其中的“力”字和“进”字茂密洞达,雄强无比:“力”如巨象,“进”如犀牛,武士威严,猎狮英雄。又“力”字如刀似斧,筋骨深涵,其力无比,无坚不摧。“进”字结体险峻,字势飞动,真可谓:“来势不可挡,去势不可遏”。四字虽为“肥笔”字体,却骨强肉润,肥不露骨,肥不露肉。“力”字之撇,“进”字的走之,可称得上是翰墨酣畅,气势雄健,难得的妙笔。康有为曾说:“唐后人书,只能用轻笔,不能用肥笔,…… 笔力之不可及也”。还有人说:“颠喜肥,素喜瘦,瘦劲易,肥劲难”(《书法约言》)。我们从《毛泽东墨迹大字典》一书中,还可以找出一些肥笔字体,现在,我们双钩一下“北”、“颂”、“象”三个大字,其神采雄强浑穆,是极难得的神品。“北”字肥而带有战笔,另有墨趣。(见图2)

书论家讲究一幅作品中,要有主字,一字之中应有主笔。古人说:“作字必有主笔,为余笔所拱向,主笔有差,则余笔皆败,故善书者必争此一笔”。毛泽东所书“力求进步”四字中,推想于“力”字的左撇应为主笔,它决定了“力”字,也主导了全篇。“进”字的最后一笔,可能是力撑之笔。推测也是主笔吧。此笔强健飞动,气势宏浑是决定“进”字的一笔了。

再看游丝字体。

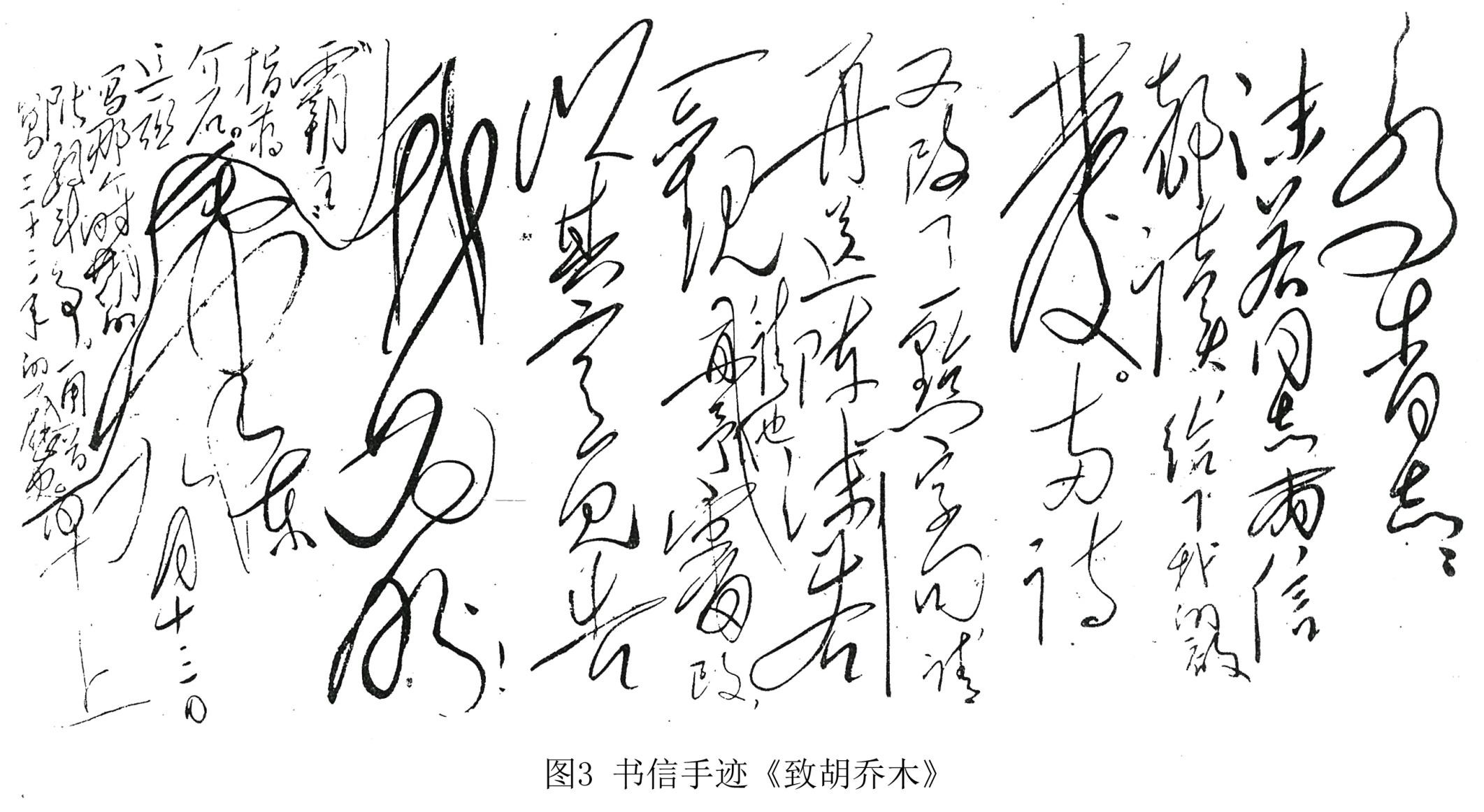

关于类似“游丝”书体是一种很少见的书体。在中国书法艺术的发展史上,虽然不多,但也曾有过。如唐朝有李阳冰创书线篆,宋朝有赵构创瘦金体楷书,宋朝还有个吴说(字傅朋)也曾创“游丝书”或“游丝草”,但其运笔细而乏力,只是一味地连绵、环绕,缺乏变化,几乎毫无意趣,如绵线纡盘,亦无生气,更显不出点画的韵味,以致无人效法书写。毛泽东是极少写这种书体的,我们能见到的是毛泽东在1957年9月13日晨写给胡乔木同志的信机墨迹(见图3),内容为:“乔木同志:沫若同志两信都读,给了我的启发。两诗又改了一点字句,请再送陈郭沫若一观,请他再予审改,以其意见告我为盼!毛泽东九月十三日早上。”

此幅作品为行草,看来是用硬毫小楷笔所书写。在书法风格上有别于以往的作品,书家夸张地使用了瘦体行草,取狂草气势。与古代书家的“游丝”体比,可以毫不夸张地说,其艺术水平不知超出了多少倍。

此信札可确信为顺手疾书,不加雕饰,自由骋驰,任其自然,气势连贯,用笔舒展,字体流朗,似一笔而下,一气呵成,无间断痕迹。点画虽细如丝,其力却可悬千钧,铁线银钩,奇崛瘦劲,满纸屈动,行气紧密,气势磅礴,茂密昂拔。气势婀娜却益雄健,线条柔媚飘逸,却筋骨内涵,笔势险劲,而神采秀丽遒美,气势奔放而又稳健,飘逸更显沉着,线条如轻烟飘绕,茫茫浩渺,如微云舒卷,如轻风拂柳,如漪波荡漾,造乎自然神妙,神闲意浓。在如游丝的笔墨中,明显可辨用笔的疾徐、润涩、轻重、提按,高秀圆浑,柔中有刚,劲健流畅。 真是字体中细中有细,有断有连,润中有枯,小字如大字,行笔虽快,但竟无一处败笔,在微细的变化中,尽见笔意,笔法纵横奔放,浩气飘洒。

这幅书法作品,在毛泽东书法作品中是极少见的“游丝”状书体,这与上节的“肥笔”字体形成鲜明的对比。这也说明,毛主席的书法艺术活动,一直在遵循着创新的道路。