建国后毛泽东书法特点的变化

中华人民共和国建国之后,毛泽东书法艺术转入第二阶段。这一阶段的主要特点逐步从以前的“刚以达志”转到了“柔以抒情”,并逐步达到了艺术巅峰。

建国后由于在中国大地上,基本上结束了常年战争的状态。这一巨大的的变迁,使毛泽东的书法艺术风格也随着开始了重大的改变,一改战争年代刚以达志的特点转为柔以抒情的特点,呈现出淡雅之风。这种特点和风格,唤起人们的愉快、向上、稳定、平和之情,给人以愤发向上美学观念的体现。

中国书法艺术美学观念强调书法最高境界是“中和”之美。这种“中和”审美意识,具有哲学的高度。毛泽东既是伟大的政治家、军事家、诗人、书法家,又是伟大的哲学家,他的书法中自然充满了哲学意识,无论章法布局还是运笔、用墨均恰到好处体现了和谐统一,达到了“中和”状态(适度)。在用笔上的刚柔、斜正、粗细、方圆、藏露、曲直、涩滑、疾徐、断连、留行、平侧等皆合乎“中和”;在结体布局上的黑白、疏密、虚实、主次、向背、和连、欹正、推让等,都能巧于安排,达到了“会于中和、斯为美善”的意境。这也反映了对社会的稳定要求,也是和平盛世在意识形态上的反映,是铸剑为犁的反映。

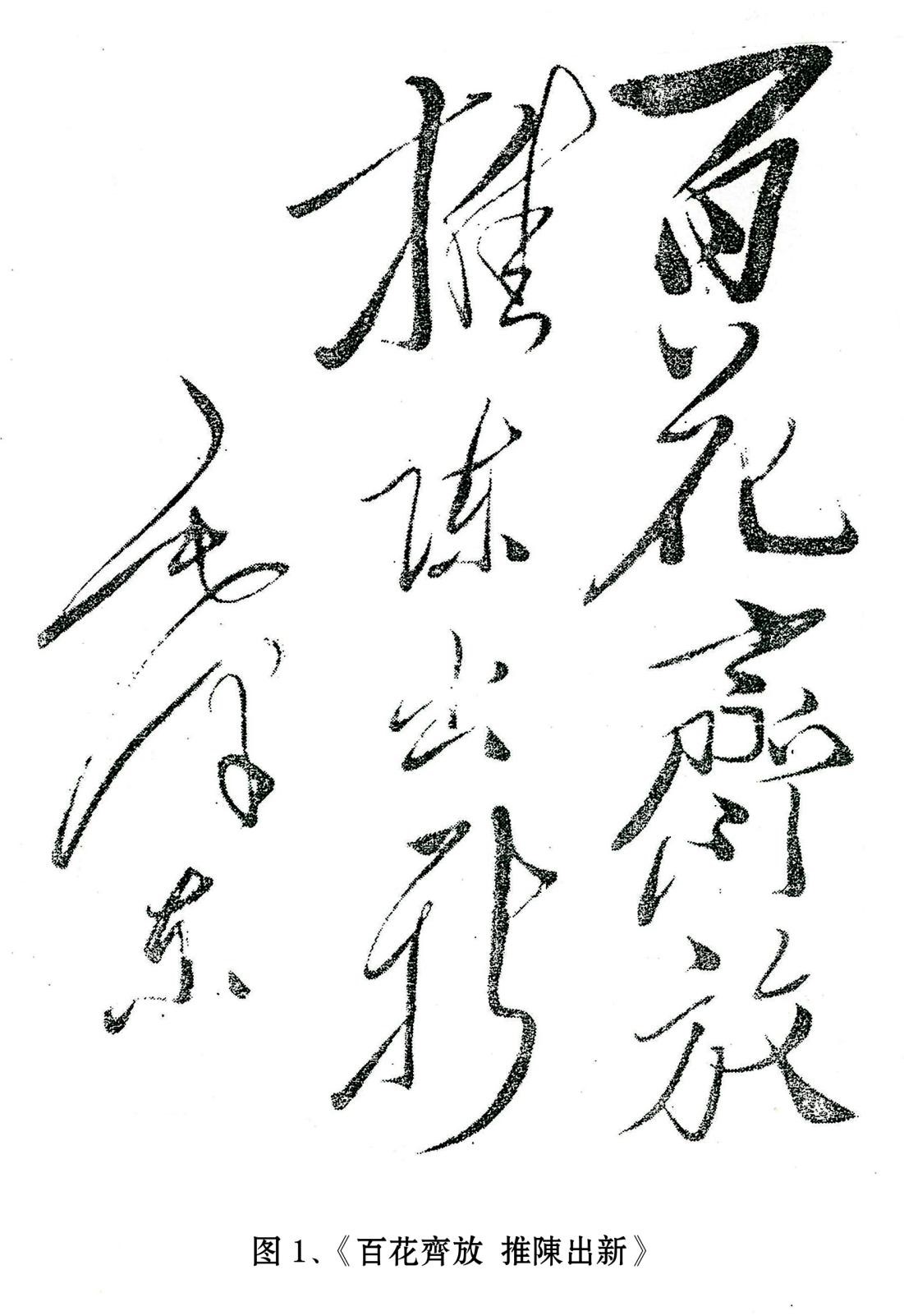

建国后时间不长,毛泽东的这一书法特点和风格就开始显露出来。如1951年,毛泽东为第一届全国戏曲观摩演出大会题词《百花齐放,推陈出新》(见图1),就是毛泽东书法风格重大转变的标志。从此,基本上结束了用笔结体夸张的、横画向右上亢,高耸右肩,结体向右倾斜,长横大撇的书法风格,逐步走向淡雅静。

就以此幅作品而言,用笔率意、潇洒、流畅、自然,结体奇拓,落笔铺毫重按和提笔轻写相参,几乎笔笔出现露锋,但因运笔环转、圆润,却又不使读者感到“锋芒毕露”之妙,别有一番风趣、韵律。综观此八个大字,使人如临竹丛,清风飒飒之声可闻;又如兰叶轻摆,洒入空中都是宜人的馨香。八个字中除“齊”字外,都已摆脱了字体向右倾斜的风貌,多数横笔的出落,也都趋平稳。“百”字为此幅作品的首字,笔墨酣畅、润泽,与其右侧平行的“推”字形成鲜明的对比,“推”字多数笔画轻提,银丝环绕,与“百”字形成笔画粗细的对抗,而又和协。“新”字用笔结体秀美、端雅,与“百”字相呼应,形成承上、启下之韵,两字末笔收锋一展一收,承上启下之情深涵。“百”字末笔的收锋成露锋向下左,完成了启下的笔意,其带丝虽短,为一呼之笔意长,与“花”字相顾盼,又达到启下之功能;“新”字末笔收笔时,向左下拖去,其笔画虽长,其意却环转向上,意为收笔,笔未到而意到,此为“笔外之笔”,完成了承上的作用。“百”、“新”二字内涵“诗眼”之意,成为此幅作品中的“字眼”,或可说恰当。

建国初期毛泽东书法特点和风格的代表作品除这幅之外,还有“人民日报”、“艰苦朴素”(1960年10月为中共中央办公厅工作人员题)等书法作品,这里就不细说了。到了1960年以后,从毛泽东为宁夏同志嘱书《清平乐·六盘山》开始。此期书法作品都是炉火纯青,随意挥就,自然而成,天衣无缝,耀古烁今,前无古人的神品。

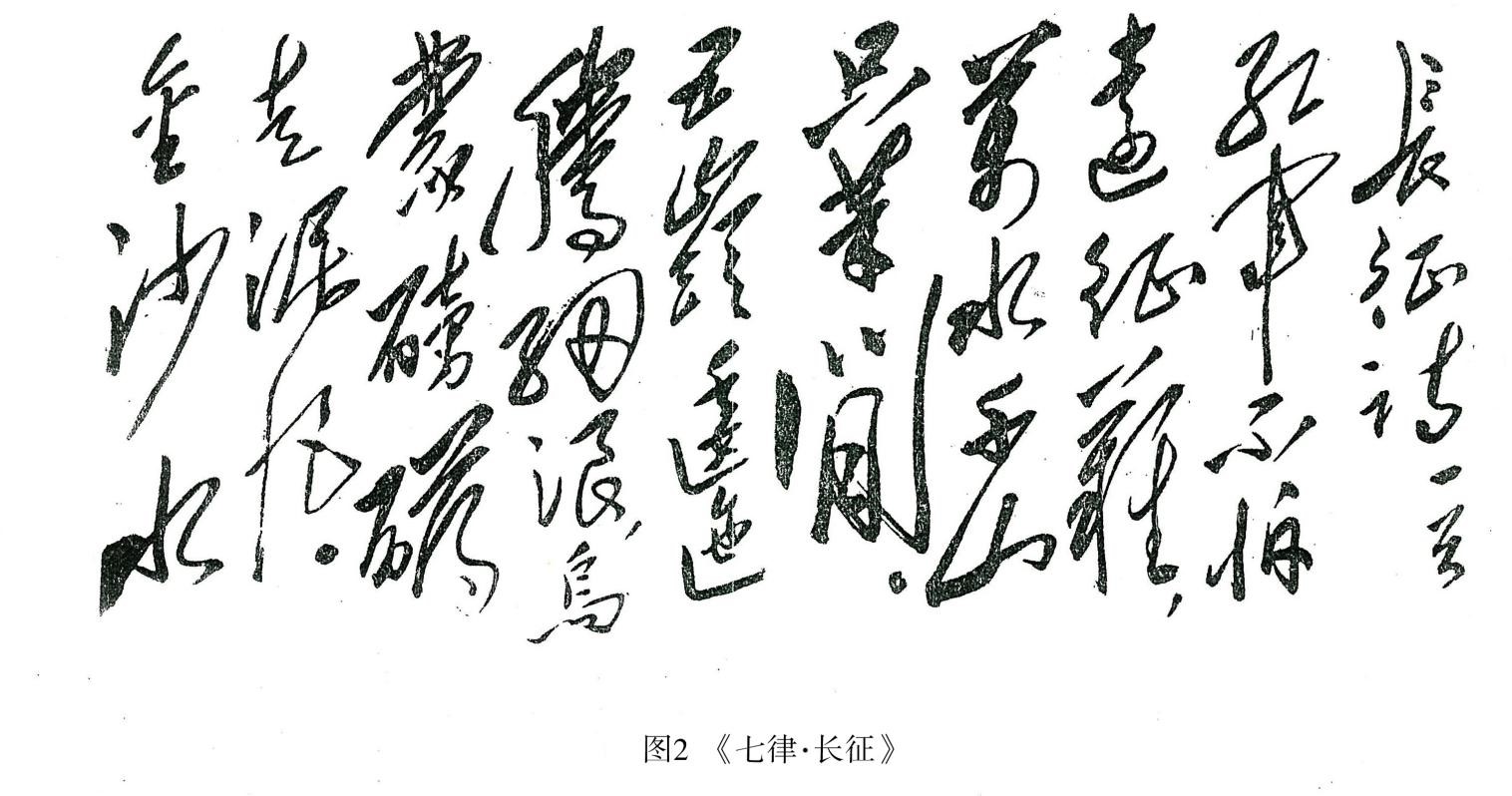

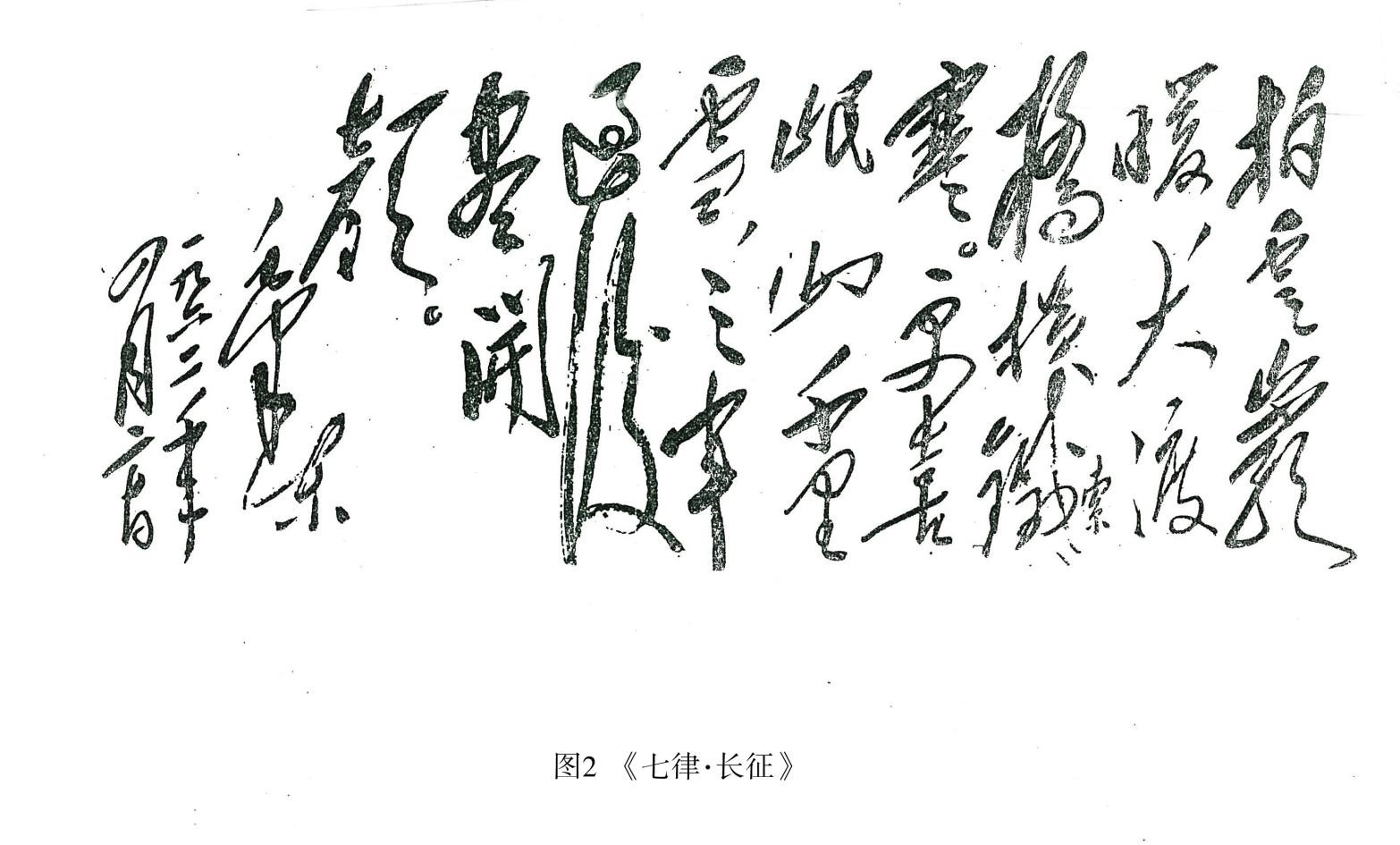

毛泽东的书法作中,最高的成就表现在他的诗词手迹上,这也许是因为诗情、书意互相交融、相互辉映的结果。毛泽东在书写他自己的诗词时,大概会引起往事的记忆,激发起不同的情感,心手相应,笔到意到,所以此期的手抄诗词书法作品,都达到了书法艺术的很高境界,如1963年3月他书写的《七律·长征》(图2),正文加标题落款、时间,共二十二行,成偶数。行草书体取大草气势,用笔圆润遒劲,稍带涩笔,气魄浩大。加以标点符号起到了书法艺术上“补”的作用,浑然一体,成了此幅作品的有机组成部分。

标题“长征诗”三字提笔轻写,“一首”二字小写,并附于“长征诗”的右下,成副标题状,显得空灵剔透,点画淡雅。为了避免板滞,“红军不怕远征难”七字,用笔以中锋圆笔为主。“不”字则以侧锋方笔露锋书写,冲破中锋、圆笔的气势,显得字体峻拔、有生气,也另具韵味,点画之间用笔接应顾盼多情。“万”字用笔重按轻提变化跌荡,在一个字中出现了奇重奇轻,奇粗奇细的运笔风格;形成结体的上重下轻,上密下疏,左重右轻的特点。这大概是毛泽东用笔的新尝试,这个特点在《西江月·井岗山》手迹中,发展成为多数字体的风格。这可谓于矛盾中求统一,于不同中求谐和。

用笔中锋侧锋兼施,圆笔方笔兼用,藏锋露锋兼顾丰富了用笔技巧。“千山”二字词连自然。“间”字形体开张,左右上下拓展,与左邻右舍及上部的字体相争之趣浓郁,有不可侵犯之态,在“间”的字体形质上,形成右上部疏拓,左下部紧密的斜向对比,相反相成。“五嶺逶迤腾细浪,乌蒙磅磗走泥丸”十四个字接应紧密,形成全幅作品字体的密集处。“过后”两字紧密相连。“后”字成为全幅作品中最大的结体,用笔强劲,润燥兼施,形成全幅字体的主导字体,与“过”字词连如一复合字。大概书家强调此二字的意义:“过后”,红军长征便迎来了“柳暗花明又一村”的蕴意寄托吧。“尽开颜”三字分为两行,“颜”字收尾,单独占一行,字下形成了全幅作品中最大的空白处。这大概就是书家在布局时,常采用的以白计黑的技巧了。最后,提笔轻书落款和时间。

展视全幅,字体自然参差错落,飞腾迭宕峻健壮观,气势浩瀚,笔法遒劲,情绪激昂,节凑鲜明,淋漓酣畅,气势恢宏,雄纵豪放,则柔共济。字体大涨大落如大渡河水湍流,一泄千里,如潮升潮退,惊涛骇浪,拍击两岸;如五岳逶迤,高峰叠起,墨舞浪卷,翻滚腾荡,险峻遒健;如红军队伍,来势不可当,去势不可遏,马蹄声急,喇叭声震,无坚不摧,战无不胜的气概尽洒笔端。脚下青山翠岭,延绵起伏,似大海波涛滚滚,伴着战士的笑声,踏过岷山千里雪涛,书家笔意,如鹏展翅,志高意远。“过后”两字象一道分水岭,把艰辛的里程和胜利的笑颜分开,岷山把长征中的艰难困苦,留在了后面。